MA TU DIVINO

Estratto da Sonetti ad Orfeo

Rainer Maria Rilke

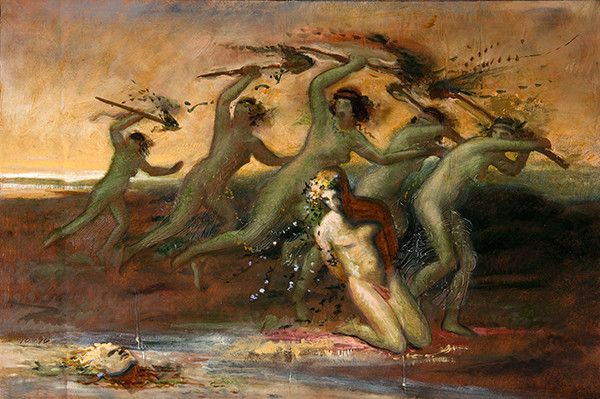

Ma tu, divino, la cui voce fino all’ultimo risuonò,quando il branco t’assalì delle Menadi sdegnate,con ordine, tu più bello, il loro strido copristie sulle distruttrici si levò il tuo canto costruttore.Nessuna seppe distruggerti testa e lira.Ma deliranti esse lottarono, e ogni pietraacuminata che scagliarono contro il tuo cuoresi fece lieve e, grazie a te, apprese ad ascoltare.Alla fine ti fecero a pezzi, assetate di vendetta,ma la tua voce ancora si trattenne tra leoni e rocce,tra alberi e uccelli. E là tu canti ancora.Oh, dio perduto! Tu, traccia infinita!Solo perché alla fine la ferocia nemica ti sparse,possiamo ora ascoltare, essere bocche della natura.(Rilke, Sonetti a Orfeo, 1: 26)

https://lartedeipazzi.blog/2020/11/15/rilke-ma-tu-divino/

Quando Rilke esalta Orfeo, quando esalta il canto (cantare è esistere, cantare è esserci), non pensa alla qualità del canto che si manifesta nella voce di chi lo canta, e nemmeno pensa alla pienezza in sé del canto, ma al canto come origine e all’origine del canto. C’è, a dire il vero, un’ambiguità essenziale nella figura di Orfeo; questa ambiguità appartiene al mito che è la riserva di questa figura, ma è data anche dall’incertezza dei pensieri di Rilke, dal modo in cui egli ha a poco a poco dissolto, nel corso dell’esperienza, la sostanza e la realtà della morte. Orfeo non è come l’Angelo, in cui la trasformazione è compiuta, e che ne ignora i rischi, ma ne ignora anche il favore e il significato. Orfeo è l’atto delle metamorfosi, non l’Orfeo che ha vinto la morte, ma quello che muore sempre, quello che è l’esigenza della sparizione, quello che scompare nell’angoscia di questa sparizione, angoscia che si fa canto, parola che è il puro movimento di morire. Orfeo muore un po’ più che noi, egli è noi stessi, e porta il sapere anticipato della nostra morte, è l’intimità della dispersione. Egli è il poema, se mai il poema potesse diventare il poeta, è l’ideale e l’esempio della pienezza poetica. Ma egli è nello stesso tempo, non il poema compiuto ma qualcosa di più misterioso e di più esigente: è l’origine del poema, il punto sacrificale che non è più la riconciliazione dei due campi, che è l’abisso del dio perduto, la traccia infinita dell’assenza. Dove Rilke si avvicina di più a un tale momento, è forse negli ultimi tre versi del nostro sonetto:

Oh, dio perduto! Tu, traccia infinita!Solo perché alla fine la ferocia nemica ti sparse,possiamo ora ascoltare, essere bocche della natura.

[…] Dopo avere, agli inizi, fatto dell’arte «il cammino verso me stesso», Rilke sente sempre più che quel cammino deve condurre al punto in cui, in me, io appartengo al di fuori, là dove non sono più me stesso, là dove se io parlo non sono io che parlo, là dove io non posso più parlare. L’incontro di Orfeo è l’incontro di questa voce che non è la mia, è questa morte che si fa canto, ma non è la mia morte, benché sia necessario a me sparire in essa più profondamente.

… Una volta per tutte,è Orfeo, quando vi è canto. Egli viene e va.(Rilke, Sonetti a Orfeo, 1: 5)

Questa espressione sembra riecheggiare l’antico pensiero secondo il quale non c’è che un solo poeta, una sola superiore facoltà di parlare che «qua e là si fa vedere attraverso i tempi negli spiriti che le sono sottomessi». È ciò che Platone chiamava l’entusiasmo, e più vicino a Rilke, Novalis, sotto una forma di cui sembra di cogliere una reminiscenza nei versi d’Orfeo, l’aveva a sua volta affermato: «Klingsohr, eterno poeta, non muore, resta nel mondo». Ma Orfeo, per l’appunto, muore e non resta: egli viene e va. Orfeo non è il simbolo della trascendenza orgogliosa di cui il poeta si farebbe organo e che lo porterebbe a dire: non sono io che parlo, è il dio che parla in me. Non significa l’eternità e l’immutabilità della sfera poetica, ma, al contrario, lega il «poetico» a un’esigenza di sparire che oltrepassa la misura, è un richiamo a morire più profondamente, a volgersi verso un morire più estremo:

O possiate voi comprendere che gli è necessario sparire!Anche se l’afferra l’angoscia di sparire.Mentre la sua parola si prolunga quaggiùegli è ormai laggiù, dove voi non l’accompagnate.La grata della lira non costringe le sue mani.E se obbedisce, è già un passo più in là.(Rilke, Sonetti a Orfeo, 1: 5)

Orfeo ci ricorda che il parlare poetico e, parimenti, lo sparire appartengono alla profondità di uno stesso movimento; chi canta deve mettersi interamente in gioco, e, alla fine, perire,

poiché egli parla solo quando l’approssimazione anticipata alla morte, la separazione anticipata, l’addio formulato in anticipo cancellano in lui la falsa certezza dell’essere, dissipano ogni sicurezza protettrice, e lo consegnano a una illimitata incertezza.

Orfeo indica tutto ciò, ma è ancora un segno più misterioso, egli ci trascina e attrae verso il punto in cui egli stesso, il poema eterno, entra nella propria sparizione, s’identifica con la potenza che lo lacera e diviene la «pura contraddizione», il «Dio perduto», l’assenza del dio, il vuoto originale di cui parla la prima Elegia a proposito del mito di Lino e del quale, attraverso lo spazio atterrito, si propaga «la notizia ininterrotta che prende forma dal silenzio» – mormorio dell’interminabile. Orfeo è il segno misterioso puntato verso l’origine, là dove non vengono meno soltanto la sicura esistenza e la speranza della verità e gli dèi, ma anche il poema, e dove la facoltà di dire e la facoltà di comprendere, sperimentandosi nel loro mancamento, fanno prova della loro impossibilità.

Questo movimento è «pura contraddizione». È legato all’infinito della metamorfosi che non ci conduce soltanto alla morte, ma che tramuta la morte stessa dell’infinito, fa di essa il movimento infinito del morire, e di colui che muore l’infinitamente morto, come se si trattasse per lui, nell’intimità della morte, di morire sempre di più, smisuratamente, – all’interno della morte, di continuare a rendere possibile il movimento della trasformazione che non deve cessare, notte della dismisura, Nacht aus Übermass, in cui bisogna eternamente nel non-essere tornare all’essere.

… Lasciate fiorirela rosa in suo onore ogni anno.Perché è Orfeo.(Rilke, Sonetti a Orfeo, 1: 5)

Così la rosa diventa, per Rilke, insieme il simbolo dell’azione poetica e quello della morte, quando essa non è il sonno di nessuno. La rosa è come la presenza sensibile dello spazio orfico, spazio che è soltanto esteriorità e che è soltanto intimità, sovrabbondanza in cui le cose non si limitano, non si innestano le une sulle altre, ma nel loro comune sbocciare danno vastità invece di prenderne, e di continuo «trasformano il mondo del di fuori… in una manciata piena d’interiorità».

Quasi un essere senza contorno e come risparmiatoe più puramente interiore e ben stranamente teneroe rischiarante fino all’estremo,conosciamo noi qualcosa di simile?(Rilke, La coppa di rose)

Il poema – e in esso il poeta – è tale intimità aperta al mondo, esposta senza riserva all’essere; è il mondo, le cose e l’essere trasformati incessantemente in interiorità; è l’intimità di questa trasformazione, che è movimento apparentemente tranquillo e dolce, ma è il pericolo più grande, poiché la parola è attigua allora alla più profonda intimità, non esige solo l’abbandono di ogni sicurezza esteriore, ma sottopone se stessa al rischio e ci introduce nel punto in cui dell’essere non si può dire niente, e niente può esser fatto; e dove continuamente tutto ricomincia e dove lo stesso morire è un compito senza fine.

Rosa, oh pura contraddizione, gioia d’essereil sonno di nessuno sotto sì tantepalpebre.(Epigrafe che Rilke volle fosse scritta sulla sua tomba)

(Blanchot, Lo spazio letterario)

***

D’accordo, Orfeo non è come l’Angelo, l’Orfeo di Rilke non è l’Angelo di Dante – ma non per questo dobbiamo distrarci da ciò che accomuna la loro esperienza dell’assenza di opera al culmine dell’opera, là dove l’opera esterna il nulla in cui è internata, l’Aperto, il senza frontiere, a cui non dà limite nessun segno, nessuna parola. Muta il clima, ma dal Medioevo fino al XX secolo – una stessa follia parlata, sia pure in dialetti diversi, è tutta l’eredità che certi poeti hanno lasciato ai malati di mente a venire, affinché l’ultimo, il più anonimo dei dementi, almeno lui potesse intendere che al suo dio demone angelo o chi sia, è necessario morire, sparire, prender congedo da se stesso, dalla propria poesia, dal proprio libro, usando il libro stesso e tutti i suoi artifici come un mantello in cui avvolgere lo spazio del non limitato, del non definito, del non parlato, del non pensato. Lo spazio ozioso. Lo spazio inoperoso. Lo sterile che tutto rigenera dalle sue proprie ceneri. Il divino che tutto a sé attrae, e tutto lascia sprofondare nell’abbagliante biancore del suo buco nero.

La Notte sarà nera e bianca(Nerval)

Se Orfeo è il demone della metamorfosi, perché escludere che sia stato ieri o che sarà domani l’Angelo? Pagano o cristiano che sia, è il «codice» che muta – ciò che ieri era sacro,

oggi diventa profano, o viceversa –, ma il folle «messaggio» di cui è incaricato, la folle «notizia» che fatica a far giungere al nostro orecchio, non cambia. Il messaggio dice: se prendi il cammino dell’Arte, puoi scommetterci, alla fine del viaggio giungerai là dove l’Arte sorge dall’assenza di qualsiasi artificio. Le parole, col tempo, cambiano: alcune spariscono dalla circolazione, altre ne subentrano. È questo il gioco delle metamorfosi.

Ma tu, comprendi? – domandò lo shaykh. – Ci sono più parole che messaggi, più segni che significati, c’è sempre quel sovrappiù di argilla da cui spuntò nostra zia la Palma. C’è sempre quel mistero per cui, tutte le parole che dici, non sono che un branco di Menadi furiose. Sono infuriate perché l’assenza di qualunque arte le ha rifiutate e ancora le respinge. Non vuole esserne contaminata. Non vuole perdere l’innocente sincerità delle sue emozioni.

Orfeo diventa l’Angelo, o l’Angelo si traveste da Orfeo, fa lo stesso: si tratta sempre della stessa metamorfosi. Si tratta del divenire-parola e del divenire-immagine di un’emozione colta nell’atto (doloroso, tragico) della sua estinzione. Si tratta dell’addio che essa sa cantare nel prendere congedo da se stessa. È la fine, certo – è la morte del suo presente, della sua Presenza al cielo senza tempo dell’infanzia linguistica. Ma è anche l’inizio della sua estensione nel Reame del «dicere». L’addio non è un canto qualsiasi, ma l’origine del canto. Nell’addio non c’è nessuno, né Orfeo né l’Angelo, che canti se stesso. Non è la mia o la tua voce a dire addio. È l’addio stesso che ritorna. Viene e va. Non fa altro che ricominciarsi. E noi non siamo che le «bocche» del suo naturale Eterno Ritorno.